浅谈宋朝岁币外交产生的恶劣影响

在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

在我国封建王朝的历史上爆发过许多战争,有胜有败,为了避免战争,一般会通过联姻和亲的方式,表示互通友好。

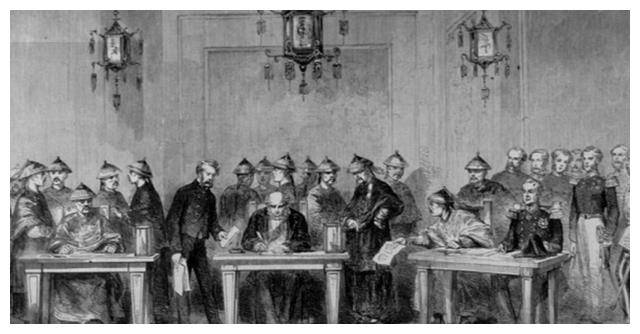

战争失败的结果,就是割地、赔款、签条约,我们所熟知的就是清末与帝国主义列强签订下的一系列丧权辱国的条约,这都是腐朽清王朝战败的罪孽。

但像宋朝对外作战有赢有输的情况,竟也多次议和,后人对此也评价不一,有人认为要判断当时的形势,赢了议和是为了休战,不再打仗就是最有利的;

有人认为无论什么性质的条约和议和都是自身实力不行,休战也会养虎为患。

尤其对于“岁币”的争论最多,给敌人送钱送物本来是没面子的,但是宋朝却能通过贸易的形式把钱全都赚回来,两相抵消还有富余。

事实果真如此吗,从长远来看或许不是利大于弊,而是真正的两败俱伤。

东墙西补,财政危机

宋朝开始给辽国送岁币,始于景德元年的“澶渊之盟”。

展开全文

公元1004年,为抵御辽国南下攻宋大军,宋真宗赵恒听取宰相寇准谏言,北上亲征,到达澶州之时,宋军将士们见到皇帝登城督战,顿时士气大增,再加上几日前辽军主帅萧挞凛被宋军射杀,宋朝军民更有与辽军决一死战的信心,辽军没能再向前一步。

辽军此刻进军无望,后退必中宋军包围,腹背受敌的局面使其无法再战,辽国承天皇太后再次派人前往宋军大营请求议和。

为什么说是“再次”,因为本次战争伊始辽国议和的意愿就很强,表示只要宋朝奉上关南之地,辽国就可以停止作战。

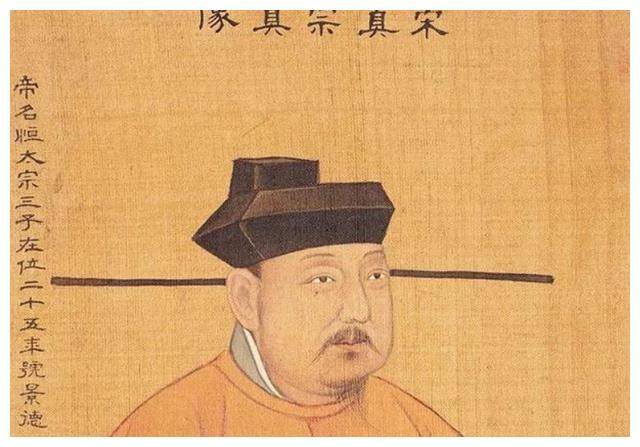

与宋朝的前两任君主不同,宋真宗从未真正打过仗,因此辽国的数次侵扰让他既恐惧又心烦,虽然宋真宗懦弱忽略寇准请战的要求不敢再战,但是他也绝不答应辽国割地的要求。

于是,在澶州小胜后,宋朝有了谈判的筹码,宋真宗开始响应辽国的议和,他的底线就是:只要不割地,要多少钱给多少钱(不超过一百万两)。

听起来很没有丈夫气概的底线其实可以理解,他并非好战善战之人,割出去的领土再想拿回来非兵戎相见不可,在有生之年不能夺回也无颜面对父亲和伯父,但是钱送出去了可以通过政策调整再挣。

没错,这两点都没错,然而就是这两点考虑葬送了宋朝。

最终,公元1005年1月,宋辽双方订下“澶渊之盟,由此开始岁币外交。

宋真宗如愿了,国土保住了,钱送出去又挣回来了。

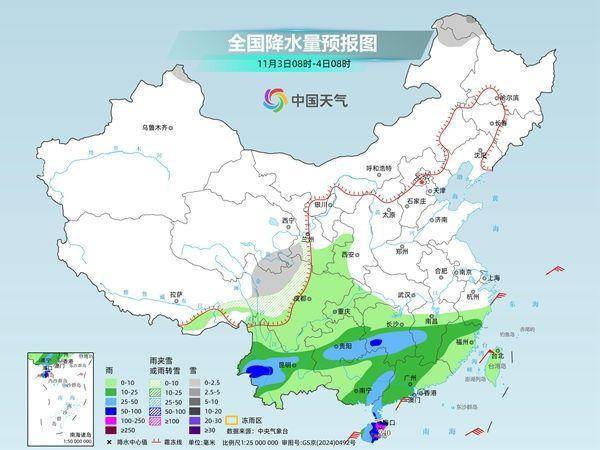

和盟以后,宋朝按约履行着送岁币的义务,至1042年,辽国收了三百八十万两白银,七百六十万匹绢,后来庆历增币又共添20万,

这极大刺激了辽国的经济发展,促进了辽宋两国的贸易往来。

而在贸易场上,宋朝可不客气了,大量的手工业成品或半成品输送至边境榷场,华丽服饰、美味佳肴和精致器皿使辽人眼花缭乱,达官显贵们竞相购买;而辽国向宋出口的大部分却是生产原料,收益远不如宋朝。

宋高宗时仅河北地区的榷场年贸易总价就达一百五十万,区区岁币不在话下。

钱这么多不挥霍实在可惜,宋朝财政支出开始大幅度上升,宋徽宗时几个月就用光了一年的收入,国库亏空、入不敷出,朝廷贪官当道,为了弥补亏空,不仅大肆搜刮百姓,竟还开始卖官鬻爵。

与此同时,辽国的财政状况也不太好,由于高层统治者的奢靡生活,银钱又倒流回宋,于是开始积极铸钱、发行货币。

结果导致货币投放的数量大于财政需求,出现通货膨胀,

但是统治者并没有引导百姓利用货币发展农业、畜牧业、手工业和商业,反而大量修筑佛事甚至允许皇室贵族放高利贷,这无疑沉重打击了国家经济。

经济动荡,朝纲不稳,对底层人民的压迫不断增加,宋辽两国都岌岌可危。

釜底抽薪,社会动荡

由于辽国财政制度落后导致经济混乱,政府机构和官僚队伍过于庞大也对人民造成了极大的剥削。

辽国起初为了安抚民心,提出了“因俗而治”的政策,虽然重用了汉族臣子,但是造成大部分职能重复,行政效率低下,更多的官员参与到剥削劳动人民中,不断投放高利贷,使底层百姓破产加速。

在辽国同样存在卖官鬻爵的情况,为了争夺利益,整个统治集团几乎都参与其中,许多地区的百姓不堪压迫开始起义或逃亡。

终于天降惩罚,辽道宗时发生了饥荒,强征也无法征到税款,辽国朝廷只得又开始铸币,铜钱购买力继续降低,因此农民开始偷偷出境或到榷场进行走私贸易。

尽管在商场上宋朝占据主导权,但作为普通百姓要想在宋朝过上好生活也基本不可能。

与辽国一样,宋朝冗官冗员冗兵也由来已久,官僚体系效率低下,苛政压人,想要生存就必须反抗。

而西北方的西夏国伺机而动,不断侵扰宋夏边境,宋军久不征战,战斗力锐减,以“伤敌一千自损八百”的惨胜结束了战争,这时的宋朝和宋军已元气大伤。

在此之前,宋仁宗与西夏的作战中屡战屡败,达成“庆历和议”,每年还要向西夏输送岁币。

岁币的损失自可以从贸易中补救,而交割的过程却不简单,每次交割需要近两个月的时间,所以还需要额外支出人力、食宿、运输等等费用,给了对方岁币也不算完,还需要再给使者一些“辛苦费”。

这些钱都要从农民头上抠,本来议和就是朝廷不利,如今统治者的生活越来越好,负担却全都放给平民。

于是北宋末年方腊起义,建立了自己的政权,东南多地纷纷响应,宋江揭竿而起,携三十六勇猛属下重创官兵,除此二人,南方多处义军遍布,动摇了宋朝政府的稳固统治。

而在这民变四起、社会动荡不安的情况下,宋朝统治者竟做起了收复失地的白日梦。

日渐麻痹,盲目自信

其实在澶州之战时,宋军面临的形势是十分有利的,前文提到宋与辽作战并非只有败绩,辽国大将萧挞凛在澶州被杀死,动摇军心,而宋军却因皇帝亲自督战而士气大涨,军民一心。

宋真宗赵恒从一开始就怯战,听从寇准也是无奈之举,他向辽议和的意愿也不小,寇准和杨延昭看准时机请真宗下令对辽决战,有望一举灭辽,但真宗不许。

在得知真宗执意议和时,寇准又要求辽国归还幽州、蓟州并向宋称臣,真宗只顾眼前,否决了寇准的提议,和盟后迅速撤兵。

之后的一百多年里,宋辽基本相安无事,没有再爆发大规模战争,在这种“和平”的环境下,屈辱感在逐步取代恐惧感。

自秦朝大一统后,中原政权一直颇为强势,相对周边小国,文化和制度都具有优势,每一个统一帝国都看重邻国的藩属及朝贡,从不与外族夷狄建立平等关系。

宋朝屡屡议和使君臣百姓都难以释怀,因而女真政权为大宋的火苗上添了一把柴。

辽国在每年都能获得一大笔岁币后精神大为放松,刚过渡到封建社会不久,不继续励精图治,反而消沉在穷兵黩武后的安稳中。

看来只要是人就一样,什么都不怕,就怕不安逸。

能征善战的游牧民族淡忘了自己的发家史,麻痹在纸醉金迷的生活中,朝纲腐败,兵微将寡,民不聊生,在它统治下的女真部落崛起了,建立金国,开始向辽国进攻。

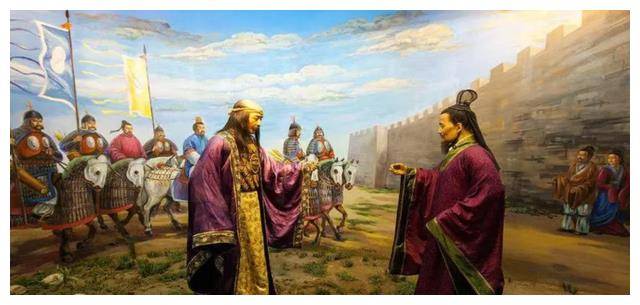

宋朝见状,以为忍辱负重了这么多年,终于可以一雪前耻,于是赶紧与金联盟,双方立下“海上之盟”,宋朝答应只要金国灭辽后把燕云地区归还宋朝,宋就给金输送与辽相等的岁币。

可见,宋真宗时的“花小钱免割地”,到了宋徽宗这里已经演变为“花点钱买回地”的痴心妄想了。

宋朝后期的腐败使得君臣都没意识到,澶渊之盟并非是用金钱买来的和平,而是彼时宋辽实力相当换得的。

故而,在宋金合力灭辽时,宋朝只勉强与辽抗衡,向金人暴露出自身孱弱的弊病,宋军平国内农民起义还有余力,但面对其他国家的军队可谓不堪一击。

宋、辽都在长期的“和平”中以不同的方式麻痹自身,共同走向了灭亡。

南宋以后,重蹈“澶渊之盟”覆辙,军民齐心抗战,取得与金抗衡的实力,签下“绍兴和议”,又保持了一段时间的和平局面,最终宋、金被元所灭。

结语:

任何一个朝代在危急关头都会因为一个人或一件事带来转机,宋朝亦是如此,但在获得战局优势时没能消除祸根,给王朝的未来埋下隐患。

宋、辽、金在议和之后,后期君主都未能卧薪尝胆、励精图治,尤其宋朝,要么任用奸臣,要么莽撞出兵,带来的都是屈辱。

纵观北宋与南宋的岁币外交,看似都是以金钱摆平战争,实际是全国一心、奋力抗战换得的短暂和平,若不能认识到这一点,只会像敌我双方盲目的统治者一般自食苦果。

评论